Conséquences d’une infiltration d’eau non réparée : risques et impacts à long terme

Points clés

Les infiltrations d’eau causent des dommages structurels progressifs qui compromettent la stabilité de votre habitation

La moisissure se développe en 24-48h dans un environnement humide, créant des risques respiratoires graves

Le coût moyen d’une réclamation pour dégâts d’eau atteint 19 000$ au Québec, sans compter la perte de valeur immobilière

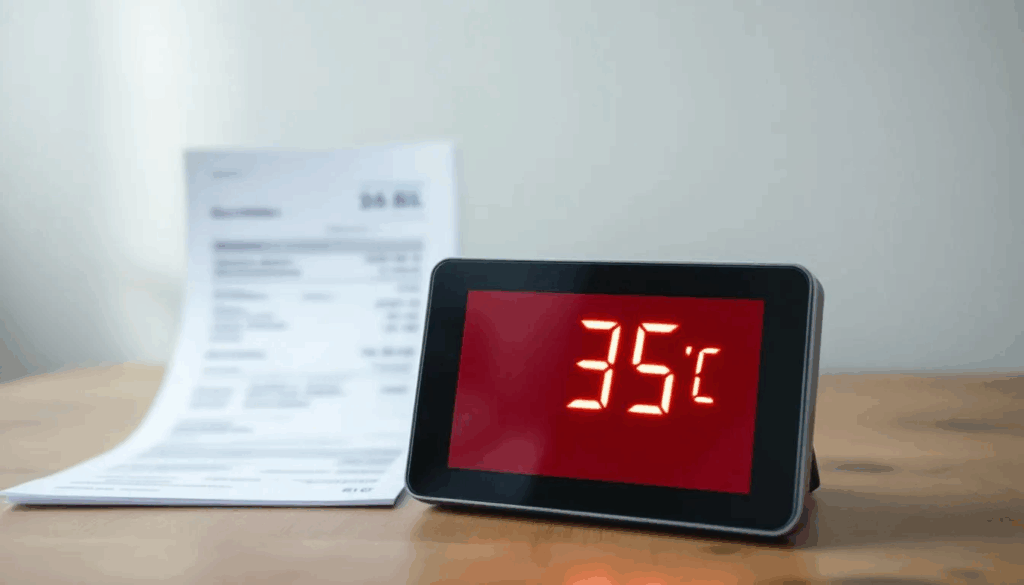

Les infiltrations augmentent la consommation énergétique de 15 à 25% en réduisant l’efficacité de l’isolation

Les problèmes électriques causés par l’humidité peuvent déclencher des incendies et compromettre la sécurité des occupants

Une infiltration d’eau peut sembler mineure au début, mais ses conséquences s’aggravent exponentiellement avec le temps. Ce qui commence par une simple tache d’humidité peut rapidement se transformer en un cauchemar structurel, sanitaire et financier. Contrairement à une fuite ponctuelle, une infiltration d’eau non traitée s’installe de manière chronique, créant un cycle destructeur qui affecte tous les aspects de votre propriété.

Les experts en bâtiment estiment que plus de 700 000 cas de dégâts des eaux sont déclarés annuellement en France, dont une proportion significative résulte d’infiltrations structurelles négligées. La durée moyenne entre le début d’une infiltration et sa découverte approche 18 mois, période durant laquelle les dommages progressent de manière invisible mais continue.

Cette négligence coûte cher : dans 65% des cas, l’attente entraîne des altérations structurelles majeures qui auraient pu être évitées par une intervention précoce. Comprendre les véritables conséquences d’une infiltration d’eau non réparée permet de mesurer l’urgence d’agir et d’éviter des catastrophes évitables.

Dommages structurels et détérioration du bâti

L’eau constitue l’ennemi silencieux des structures de bâtiment. Son action destructrice s’exerce de multiples façons, attaquant progressivement l’intégrité même de votre habitation. Les matériaux de construction, pourtant conçus pour résister aux éléments, subissent une dégradation accélérée sous l’effet de l’humidité persistante.

Affaiblissement du béton des fondations par cycles gel-dégel répétés

Le béton des fondations, bien que robuste, devient vulnérable lorsqu’il est infiltré par l’eau. Les cycles de gel-dégel provoquent l’expansion et la contraction répétées de l’eau dans les pores du béton, créant des microfissures qui s’agrandissent progressivement. Ce phénomène, appelé éclatement superficiel, peut réduire la section portante des fondations et compromettre la stabilité structurelle de l’ensemble du bâtiment.

La carbonatation du béton s’accélère également en présence d’humidité, réduisant son pH et favorisant la corrosion des armatures métalliques intégrées. Cette détérioration peut nécessiter des reprises en sous-œuvre coûteuses, avec des travaux pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Pourriture des éléments en bois : solives, poutres, colombages et planchers

Le bois, matériau organique par excellence, constitue une cible privilégiée pour les champignons lignivores lorsqu’il est exposé à l’humidité constante. La pourriture commence souvent de manière invisible, à l’intérieur des éléments structurels, avant de se manifester par des déformations, des affaissements ou des effondrements partiels.

Les solives de plancher, les poutres porteuses et les colombages peuvent perdre jusqu’à 80% de leur capacité mécanique avant que les signes extérieurs ne deviennent visibles. La mérule, champignon particulièrement redoutable, peut progresser à travers les murs et contaminer des zones apparemment sèches, nécessitant des traitements fongicides étendus et la reconstruction complète des éléments affectés.

Corrosion accélérée des éléments métalliques : poutrelles, clous, attaches

L’humidité déclenche un processus de corrosion qui attaque méthodiquement tous les éléments métalliques du bâti. Les poutrelles en acier, les clous, les vis et les attaches diverses voient leur section utile diminuer progressivement, compromettant les liaisons structurelles essentielles.

Cette corrosion peut être particulièrement sournoise dans le cas du béton armé, où la rouille des armatures provoque leur gonflement, créant des contraintes internes qui fissurent le béton environnant. Le phénomène s’auto-entretient : les fissures permettent une pénétration accrue de l’eau, accélérant encore la corrosion.

Affaissement progressif des planchers et déformation des cloisons

L’infiltration d’eau dans les planchers provoque un ramollissement des matériaux de support et une dégradation des systèmes de fixation. Les planchers commencent à présenter des déformations, des grincements et des affaissements localisés qui peuvent évoluer vers un effondrement partiel.

Les cloisons, privées de leurs points d’ancrage stables, subissent des contraintes anormales qui se traduisent par l’apparition de fissures en escalier, des décollement d’enduits et des problèmes d’étanchéité des joints. Ces déformations affectent également le fonctionnement des ouvertures : portes et fenêtres deviennent difficiles à manipuler et perdent leur étanchéité.

Effritement du mortier entre les briques et détérioration du revêtement extérieur

L’eau infiltrée attaque le mortier de liaison entre les éléments de maçonnerie, provoquant son effritement progressif. Ce phénomène affaiblit la cohésion de l’ensemble et crée de nouveaux chemins pour l’eau, aggravant le problème initial.

Les revêtements extérieurs subissent également les conséquences de l’humidité : décollement des enduits, cloquage des peintures, dégradation des joints d’étanchéité. Ces altérations esthétiques cachent souvent des dommages structurels plus profonds et signalent la nécessité d’une intervention urgente.

Formation de fissures supplémentaires dans les murs et fondations

L’infiltration d’eau crée un cercle vicieux : les dommages initiaux facilitent la pénétration d’eau supplémentaire, qui aggrave les dégradations existantes. Les fissures s’élargissent, de nouvelles apparaissent, et l’eau trouve de nouveaux passages pour s’infiltrer plus profondément dans la structure.

Les tassements différentiels, causés par le ramollissement du sol sous l’effet de l’humidité, peuvent provoquer des fissurations importantes qui nécessitent des interventions lourdes de consolidation des fondations.

Risques pour la santé des occupants

L’infiltration d’eau transforme l’habitation en un environnement propice au développement de micro-organismes pathogènes. Les conséquences sur la santé des occupants peuvent être graves et durables, particulièrement pour les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés.

Prolifération de moisissures toxiques

Apparition de Stachybotrys chartarum (moisissure noire) dans les 72h suivant l’infiltration

La moisissure noire, scientifiquement connue sous le nom de Stachybotrys chartarum, représente l’une des menaces sanitaires les plus sérieuses liées à l’humidité. Cette espèce particulièrement toxique peut s’établir dans les 72 heures suivant l’exposition à l’humidité, bien avant que sa présence ne soit visuellement détectable.

Contrairement aux moisissures communes, Stachybotrys produit des mycotoxines particulièrement dangereuses qui peuvent causer des troubles neurologiques, des saignements pulmonaires chez les nourrissons et des syndromes de fatigue chronique chez les adultes exposés de manière prolongée.

Libération de mycotoxines dans l’air intérieur

Les mycotoxines, substances chimiques produites par certaines moisissures, contaminent l’air intérieur et créent un environnement toxique invisible. Ces composés volatils peuvent persister dans l’atmosphère longtemps après que les sources d’humidité aient été éliminées, nécessitant des opération de décontamination professionnelle approfondie.

L’exposition chronique aux mycotoxines peut provoquer des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des maux de tête persistants et des perturbations du système immunitaire. Ces symptômes, souvent attribués à d’autres causes, retardent le diagnostic et prolongent l’exposition dangereuse.

Développement sur matériaux organiques : bois, papier peint, isolation cellulosique

Les moisissures s’établissent préférentiellement sur les matériaux organiques présents dans l’habitation. Le bois, le papier peint, l’isolation cellulosique et même certains textiles constituent des substrats nutritifs idéaux pour leur croissance rapide.

Cette prolifération peut contaminer des surfaces importantes en peu de temps, nécessitant le remplacement complet des matériaux affectés. L’isolation cellulosique contaminée perd non seulement ses propriétés isolantes mais devient un réservoir permanent de spores, compromettant durablement la qualité de l’air intérieur.

Propagation par les systèmes de ventilation vers toutes les pièces

Les systèmes de ventilation, conçus pour améliorer la qualité de l’air, deviennent paradoxalement les vecteurs de propagation des contaminants dans toute l’habitation. Les spores de moisissures circulent à travers les conduits et contaminent des zones initialement épargnées par l’infiltration directe.

Cette dispersion aérienne explique pourquoi des problèmes de santé peuvent apparaître chez des occupants de pièces éloignées du foyer initial d’infiltration. La décontamination doit donc s’étendre aux réseaux de ventilation pour être efficace.

Problèmes respiratoires et allergiques

Irritation des voies respiratoires : toux persistante, essoufflement, sifflements

L’exposition aux moisissures provoque rapidement des irritations des voies respiratoires qui se manifestent par une toux sèche persistante, des sensations d’essoufflement et des sifflements caractéristiques. Ces symptômes, initialement intermittents, tendent à devenir permanents avec la poursuite de l’exposition.

Les particules fongiques et les composés organiques volatils libérés par la dégradation des matériaux humides irritent les muqueuses respiratoires, créant une inflammation chronique qui peut évoluer vers des pathologies plus graves.

Aggravation de l’asthme chez les personnes sensibles

Les personnes asthmatiques voient leur état se détériorer significativement dans un environnement contaminé par les moisissures. Les crises deviennent plus fréquentes, plus intenses et plus difficiles à contrôler avec les traitements habituels.

Cette aggravation peut nécessiter une révision complète du traitement médical et, dans les cas graves, des hospitalisations répétées. La seule solution durable reste l’élimination complète des sources de contamination fongique dans l’habitation.

Réactions allergiques : éternuements, congestion nasale, larmoiements

Les spores de moisissures agissent comme des allergènes puissants, déclenchant des réactions allergiques qui se manifestent par des éternuements répétés, une congestion nasale chronique et des larmoiements persistants. Ces symptômes, similaires à ceux du rhume des foins, peuvent être confondus avec d’autres allergies saisonnières.

La particularité de ces réactions allergiques liées à l’humidité réside dans leur caractère permanent : elles persistent toute l’année et s’aggravent lors des séjours prolongés dans l’habitation contaminée.

Infections pulmonaires chez les personnes immunodéprimées

Les personnes immunodéprimées, qu’il s’agisse de patients sous traitement médical, de personnes âgées ou d’individus affaiblis par d’autres pathologies, risquent de développer des infections pulmonaires graves. Certaines espèces de moisissures peuvent devenir invasives et provoquer des mycoses pulmonaires potentiellement fatales.

Ces infections nécessitent des traitements antifongiques lourds et prolongés, avec des risques de complications importantes. La prévention par l’élimination de l’exposition reste la stratégie la plus efficace pour ces populations vulnérables.

Maux de tête chroniques et fatigue due à la mauvaise qualité de l’air

L’exposition chronique à un air intérieur de mauvaise qualité provoque des maux de tête persistants et une fatigue inexpliquée qui affecte significativement la qualité de vie. Ces symptômes, souvent sous-estimés, peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie professionnelle et sociale des occupants.

La fatigue chronique associée à l’exposition aux moisissures résulte de la sollicitation permanente du système immunitaire et des perturbations causées par l’inhalation de toxines. Cette situation peut évoluer vers des syndromes de fatigue chronique difficiles à traiter.

Conséquences financières majeures

L’impact économique d’une infiltration d’eau non traitée dépasse largement le coût initial de réparation. Les conséquences financières s’accumulent et se multiplient avec le temps, transformant un problème initialement mineur en un gouffre financier majeur.

Coûts de réparation exponentiels

Réparation d’une fissure mineure : 500-1 500$

Une intervention précoce sur une fissure mineure représente un investissement modeste qui peut éviter des dépenses considérables. Cette opération comprend généralement l’injection de résine, l’étanchéité locale et la vérification de l’efficacité du traitement.

Cependant, une fissure négligée devient rapidement un chemin privilégié pour l’infiltration d’eau, entraînant des dommages qui dépassent largement le coût de cette réparation simple. L’économie réalisée à court terme se transforme en perte financière massive à long terme.

Imperméabilisation complète de fondation : 15 000-25 000$

Lorsque l’infiltration d’eau compromet l’étanchéité des fondations, une imperméabilisation complète devient nécessaire. Cette intervention lourde implique l’excavation du périmètre de la maison, l’application de membranes d’étanchéité et l’installation de systèmes de drainage.

Ces travaux, réalisés par des professionnels spécialisés, nécessitent plusieurs semaines et perturbent considérablement la vie quotidienne. Le coût élevé s’explique par la complexité technique et les équipements spéciaux requis pour ces opération en sous-sol.

Remplacement de l’isolation contaminée : 3 000-8 000$

L’isolation contaminée par l’humidité perd ses propriétés thermiques et devient un foyer de développement microbien. Son remplacement complet s’impose pour restaurer l’efficacité énergétique du bâtiment et éliminer les sources de contamination.

Cette intervention nécessite la dépose complète de l’isolation existante, la décontamination des surfaces et l’installation de nouveaux matériaux. Les coûts varient selon la surface à traiter et le type d’isolation choisi, mais représentent toujours un investissement conséquent.

Décontamination professionnelle des moisissures : 2 000-10 000$

La présence de moisissures toxiques impose une décontamination professionnelle réalisée par des entreprise spécialisées équipées de matériel de protection et de systèmes de filtration d’air. Cette opération comprend l’identification des espèces présentes, la mise en place de zones de confinement et l’application de traitements biocides.

Les coûts varient selon l’étendue de la contamination et la complexité de l’intervention. Les cas graves peuvent nécessiter plusieurs semaines de traitement et des vérifications analytiques répétées pour certifier l’élimination complète des contaminants.

Reconstruction des éléments structurels endommagés : 20 000-50 000$

Dans les cas les plus graves, l’infiltration d’eau peut compromettre l’intégrité structurelle du bâtiment, nécessitant la reconstruction partielle ou complète de certains éléments. Cette situation extrême survient lorsque les dommages ont été ignorés pendant une période prolongée.

La reconstruction peut concerner les fondations, les planchers, les murs porteurs ou la charpente. Ces travaux lourds impliquent souvent une évacuation temporaire des occupants et peuvent s’étaler sur plusieurs mois, multipliant les coûts directs et indirects.

Perte de valeur immobilière

Dépréciation de 10-20% de la valeur marchande en cas d’historique d’infiltration

Un historique d’infiltration d’eau constitue un facteur dépréciatif majeur lors de l’évaluation immobilière. Les experts estiment cette dépréciation entre 10 et 20% de la valeur marchande, selon l’importance des dommages passés et la qualité des réparations effectuées.

Cette perte de valeur persiste même après réparation complète, car les acheteurs potentiels restent méfiants face aux risques de récidive. La réputation du bien immobilier se trouve durablement affectée par ces antécédents.

Difficultés de revente dues aux inspections préachat révélant les dommages

Les inspections préachat, de plus en plus systématiques, révèlent facilement les traces d’infiltration passées ou présentes. Les inspecteurs professionnels disposent d’outils de détection avancés qui identifient l’humidité résiduelle, les réparations antérieures et les signes de dommages structurels.

Ces révélations compliquent considérablement le processus de vente, obligeant souvent à revoir le prix à la baisse ou à effectuer des travaux correctifs avant la finalisation de la transaction. Certains acheteurs renoncent purement et simplement à l’acquisition.

Obligation de divulguer les problèmes d’infiltration aux acheteurs potentiels

La loi impose aux vendeurs de divulguer les problèmes d’infiltration connus, sous peine de poursuites judiciaires ultérieures. Cette obligation de transparence complique la commercialisation du bien et peut dissuader de nombreux acquéreurs potentiels.

La dissimulation de ces informations expose le vendeur à des recours en justice pouvant excéder largement la perte de valeur initiale. L’honnêteté reste donc la seule stratégie viable, même si elle impacte négativement la valorisation du bien.

Hausse des primes d’assurance habitation après réclamation

Les compagnies d’assurance ajustent leurs tarifs en fonction des risques présentés par chaque propriété. Un historique de réclamations pour dégâts d’eau entraîne une réévaluation du risque et une augmentation substantielle des primes annuelles.

Cette hausse peut atteindre 25 à 50% du tarif initial et persiste pendant plusieurs années. Dans certains cas, l’assureur peut refuser le renouvellement du contrat, obligeant le propriétaire à rechercher une couverture alternative plus coûteuse.

Impacts à long terme sur l’efficacité énergétique

L’infiltration d’eau compromet durablement l’efficacité énergétique de l’habitation, créant un surcoût permanent qui s’accumule année après année. Cette dégradation progressive passe souvent inaperçue jusqu’à ce que les factures énergétiques révèlent l’ampleur du problème.

Réduction de 50% de l’efficacité de l’isolation mouillée

L’isolation thermique perd drastiquement son efficacité lorsqu’elle absorbe l’humidité. Les matériaux isolants, qu’il s’agisse de laine minérale, de polystyrène ou de cellulose, voient leur conductivité thermique multipliée par deux ou plus lorsqu’ils sont gorgés d’eau.

Cette dégradation transforme l’isolation en pont thermique, annulant complètement les investissements initiaux en efficacité énergétique. L’effet est particulièrement marqué dans les combles et les murs extérieurs, zones critiques pour la performance thermique du bâtiment.

Augmentation de 15-25% de la facture de chauffage hivernale

La perte d’isolation provoque une augmentation significative des besoins de chauffage durant la saison froide. Les systèmes de chauffage doivent compenser les déperditions accrues, entraînant une surconsommation énergétique substantielle.

Cette hausse de 15 à 25% de la consommation représente plusieurs centaines d’euros supplémentaires par an pour une habitation moyenne. Sur la durée de vie du bâtiment, ces surcoûts dépassent largement le coût des réparations qui auraient pu éviter le problème.

Surconsommation de la climatisation en été pour combattre l’humidité

L’excès d’humidité intérieure pousse les occupants à utiliser intensivement la climatisation pour maintenir un niveau de confort acceptable. Cette utilisation accrue ne vise pas seulement à rafraîchir l’air mais aussi à déshumidifier l’atmosphère intérieure.

La climatisation fonctionne alors de manière moins efficace, car elle doit traiter un air chargé en humidité qui demande plus d’énergie pour être refroidi et déshumidifié. Cette double contrainte augmente significativement la consommation électrique estivale.

Condensation excessive créant un cycle perpétuel d’humidité

L’humidité excessive favorise la condensation sur les surfaces froides, particulièrement les fenêtres, les ponts thermiques et les zones mal isolées. Cette condensation alimente le cycle de l’humidité et aggrave progressivement les problèmes existants.

Le phénomène s’auto-entretient : plus l’isolation se dégrade, plus les surfaces froides favorisent la condensation, qui à son tour augmente l’humidité ambiante et dégrade davantage les matériaux. Cette spirale négative nécessite une intervention globale pour être interrompue.

Nécessité de déshumidification permanente augmentant la consommation électrique

Face à l’humidité excessive, de nombreux propriétaires installent des déshumidificateurs électriques qui fonctionnent en permanence. Ces appareils consomment de l’énergie en continu pour maintenir un taux d’humidité acceptable dans l’habitation.

Cette solution palliative représente un coût énergétique permanent sans résoudre la cause du problème. Un déshumidificateur de puissance moyenne consomme autant qu’un réfrigérateur, ajoutant plusieurs centaines d’euros annuels à la facture électrique.

Risques de sécurité et dangers cachés

L’infiltration d’eau crée des dangers immédiats et latents qui menacent la sécurité physique des occupants. Ces risques, souvent sous-estimés, peuvent avoir des conséquences dramatiques et compromettre l’habitabilité même du logement.

Problèmes électriques

Court-circuits causés par l’infiltration d’eau dans les prises murales

L’eau et l’électricité forment un mélange particulièrement dangereux. Lorsque l’humidité s’infiltre dans les installations électriques, elle provoque des court-circuits qui peuvent déclencher des incendies ou des électrocutions. Les prises murales situées près du sol sont particulièrement vulnérables lors d’infiltrations par les fondations.

Les signes précurseurs incluent des étincelles, des disjonctions répétées et des odeurs de brûlé. Ces manifestations indiquent une situation d’urgence nécessitant l’intervention immédiate d’un électricien qualifié et parfois la coupure générale de l’alimentation électrique.

Risque d’électrocution lors de contact avec des surfaces humides

Les surfaces métalliques humides deviennent conductrices et présentent un risque mortel d’électrocution. Ce danger concerne particulièrement les canalisations, les radiateurs et les structures métalliques qui peuvent être mises sous tension par défaut d’isolation des circuits électriques.

Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ce type d’accident. La prudence impose d’éviter tout contact avec des surfaces métalliques dans les zones affectées par l’infiltration d’eau jusqu’à vérification complète de la sécurité électrique.

Incendie potentiel par surchauffe des circuits électriques endommagés

L’humidité provoque la corrosion des connexions électriques, créant des résistances anormales qui génèrent de la chaleur. Cette surchauffe peut enflammer les matériaux environnants et déclencher un incendie, particulièrement dangereux dans les cloisons et les combles.

Ces feux d’origine électrique se développent souvent dans des zones cachées, rendant leur détection difficile jusqu’à ce qu’ils atteignent une ampleur importante. Les détecteurs de fumée offrent une protection essentielle, mais la prévention par l’élimination des sources d’humidité reste la meilleure stratégie.

Défaillance du système électrique nécessitant une réfection complète

Dans les cas graves, l’infiltration d’eau peut compromettre l’ensemble du système électrique, nécessitant une réfection complète de l’installation. Cette situation extrême survient lorsque l’humidité a corrodé les câblages, les tableaux électriques et les dispositifs de protection.

La remise aux normes d’une installation électrique endommagée par l’eau représente un coût considérable et peut nécessiter l’évacuation temporaire des occupants. Cette situation souligne l’importance d’une intervention rapide dès les premiers signes d’infiltration.

Accidents domestiques

Surfaces glissantes créées par l’accumulation d’eau

L’accumulation d’eau sur les sols crée des surfaces glissantes particulièrement dangereuses, surtout sur les revêtements lisses comme le carrelage ou le parquet verni. Ces zones représentent un risque permanent de chute pour tous les occupants, avec des conséquences potentiellement graves pour les personnes âgées.

La présence d’eau stagnante favorise également le développement d’algues et de mousses qui accentuent encore le caractère glissant des surfaces. Ces conditions rendent certaines zones de l’habitation pratiquement impraticables et dangereuses.

Chutes dues aux planchers déformés et instables

La dégradation des planchers par l’humidité crée des déformations et des affaissements qui constituent autant de pièges pour les occupants. Ces déformations, parfois difficiles à percevoir visuellement, peuvent provoquer des trébuchements et des chutes graves.

L’instabilité structurelle des planchers s’aggrave progressivement, créant des zones où le sol peut céder sous le poids. Cette situation présente un danger particulier dans les escaliers et les zones de passage fréquent où les réflexes de rattrapage sont limités.

Effondrement partiel de plafonds gorgés d’eau

Les plafonds qui absorbent l’eau deviennent extrêmement lourds et peuvent s’effondrer brutalement. Cette situation se produit particulièrement avec les plafonds suspendus et les faux-plafonds qui n’ont pas été conçus pour supporter le poids de l’eau accumulée.

L’effondrement d’un plafond représente un danger mortel pour les occupants présents en dessous. Les signes précurseurs incluent l’apparition de fissures, l’affaissement visible et les bruits de craquement qui doivent alerter sur l’imminence du danger.

Blessures causées par la chute d’éléments de structure détériorés

La détérioration des éléments structurels peut provoquer la chute d’éléments lourds : morceaux d’enduit, fragments de plafond, éléments de charpente ou revêtements désolidarisés. Ces chutes imprévisibles présentent un risque permanent pour la sécurité des occupants.

La dégradation progressive des fixations et des assemblages rend ces accidents particulièrement sournois, car ils peuvent survenir sans signe précurseur évident. La vigilance et l’évacuation préventive des zones dangereuses constituent les seules protections efficaces.

FAQ

Combien de temps faut-il pour que la moisissure apparaisse après une infiltration d’eau?

La moisissure peut commencer à se développer en 24 à 48 heures dans un environnement humide. Les premières taches visibles apparaissent généralement entre 3 et 7 jours, mais les spores peuvent déjà être présentes dans l’air avant même d’être visibles sur les surfaces.

Une infiltration d’eau réparée peut-elle encore causer des problèmes plus tard?

Oui, même après réparation de la source d’infiltration, l’humidité résiduelle dans les matériaux peut continuer à causer des dommages pendant des mois. Il est crucial de s’assurer que tous les matériaux affectés soient complètement séchés et, si nécessaire, remplacés pour éviter la prolifération de moisissures.

L’assurance habitation couvre-t-elle toujours les dommages causés par les infiltrations d’eau?

Non, la couverture dépend de la cause de l’infiltration et des avenants souscrits. Les infiltrations par le toit nécessitent l’avenant “eau au-dessus du sol”, tandis que celles par les fondations requièrent l’avenant “eau du sol et égouts”. L’usure normale et le manque d’entretien ne sont généralement pas couverts.

Peut-on habiter dans une maison pendant les réparations d’infiltration d’eau?

Cela dépend de l’ampleur des dommages et de la présence de moisissures. Si des moisissures toxiques sont détectées ou si l’intégrité structurelle est compromise, l’évacuation temporaire peut être nécessaire. Dans tous les cas, les travaux de décontamination doivent être effectués par des professionnels certifiés.

Comment prévenir efficacement les infiltrations d’eau futures?

La prévention passe par l’entretien régulier : inspection annuelle de la toiture, nettoyage des gouttières, vérification de l’étanchéité des fondations, amélioration du drainage autour de la maison, et installation d’une membrane d’imperméabilisation si nécessaire. Un audit énergétique peut également identifier les points faibles de l’enveloppe du bâtiment.